受付時間 10:00~17:30

\第2・4木曜日定休(土・日・祝も受付可) /

お墓にまつわるよくある質問

Q 夫の実家のお墓に埋葬してある亡き夫の遺骨の改葬を、夫の兄が反対しているが改葬はできるのか?

質問の詳細

昨年亡くなった夫は、夫の実家のお寺のお墓に埋葬されています。

実家のお墓は、夫の兄が檀家となって承継しています。

しかし、私と義母や夫の兄との折り合いが悪く、また、生前、夫もそのお墓に入りたくない希望していたので、夫の遺骨を別のお墓に改装することにし、改葬許可も受けました。

そこで、お寺に改葬すると報告したところ、夫の兄が改装に反対しているので、改葬には協力できないと言われてしまいました。

- 夫の遺骨の改装はできますか?

-

改装は、祭祀を承継して遺骨を所有する者が行うことができます。

ご相談のケースでは、妻が夫の祭祀を承継したことに伴い、

遺骨を所有していると解されるので、改葬を行うことができると考えます。

義母や夫の兄が改葬を認めないといって妨害するときには、

改葬妨害の禁止を求める裁判を申し立てることも可能です。

解説

1.問題点

改葬は、通常は納骨されているお墓の使用権者(永代使用権者)が、許可を受けて行いますが、お墓の使用権者以外の者が、改葬を行うことができるのでしょうか?

2.改葬は誰が行えるのか?

改葬とは、遺骨を納骨してあるお墓から、他のお墓に移動させることをいいますが、改葬を行う権限は遺骨の所有者にあると解されます。

そうすると、「遺骨の所有者が誰か?」が問題となります。

この点、見解の対立がありますが、現在は、故人の祭祀主宰者が遺骨も承継するという説が有力であり、そのような見解を示した判例もあります。

(最判平成元年7月18日家月41巻10号128頁)

お墓の使用権も、祭祀主宰者が承継する(民法897条)と解されるので、例えば、お墓の使用権者が亡くなった場合、その長男が祭祀主宰者となったときには、長男がお墓と一緒に埋葬する親の遺骨も承継します。

したがって、改葬もお墓を承継した長男が行うことができます。

3.お墓の使用権者以外の者による改葬

お墓の使用権者=遺骨の所有者である場合、それ以外の者が遺骨の改葬を求めることはできません。

これに対し、お墓の使用権者が遺骨の所有者でない場合、遺骨の所有者が改装を行うことができます。

例えば、お墓の使用権は父親の祭祀主宰者となった長男が承継したが、その後、次男が亡くなり、そのお墓に埋葬された場合です。

次男の妻は、次男の祭祀承継者として遺骨を所有すると解されるので、お墓の使用権者は長男、次男の遺骨の所有権者は次男の妻になります。

このような場合には、仮に長男が反対しても、次男の妻が次男の遺骨の改葬を行うことができます。

類似の事案で、次男の妻が改装を行うことができることを認め、義理の母に対する改葬妨害の禁止を命じた判例があります。

(東京高判昭和62年10月8日判タ664号117頁)

その他、お墓の使用権者と納骨されている遺骨の所有権者が異なる例として、以下のような場合が考えられます。

①夫が妻と離婚しないまま、内縁の妻と生活していたが、

夫が死亡して、遺骨は妻が使用権を有する墓地に埋蔵された場合。

内縁の妻が祭祀主宰者として夫の遺骨の所有権を取得するので改葬が行える。

②夫が死亡して、遺骨は長男が使用権を有する墓地に埋蔵されたが、

その後、長男も死亡し、お墓は孫(長男の子)が承継した場合。

妻が夫の祭祀主宰者として、夫の遺骨の所有権を取得するので改葬が行える。

4.まとめ

墓地使用権者と遺骨の所有者は一致する(祭祀主宰者が墓地使用権と遺骨を取得する)ことがほとんどでしょう。

しかし、例外的に一致していない場合、遺骨の所有者が改葬しようとしても、墓地使用者に反対されると、墓地管理者の協力が得られないので、事実上、改葬が困難になってしまいます。

このようなケースは、親族関係の不仲が背景にあることが多く、感情的対立が激しいため、話し合いによる解決は大変困難であると予想されます。

そのような場合の最終的な解決方法は、お墓の使用権者に対し、改葬妨害の禁止を求める訴訟を申し立てることです。

裁判所で審理の上、祭祀主宰者=遺骨の所有者が誰であるのかを判断してもらい、「改葬の妨害をしてはならない」との判決を得られれば改葬を行うことができます。

回答者:(一社)日本石材産業協会 顧問弁護士

弁護士・戸部 秀明 氏

深沢綜合法律事務所

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 22階12号

※日本石材工業新聞 第2109号(平成29年4月5日発行)より引用

Q.遺骨を寺院に宅配便で送付して納め、永代供養してもらうということが行われていると聞きましたが、 遺骨を宅配便で送ることは法的に許されるのでしょうか?

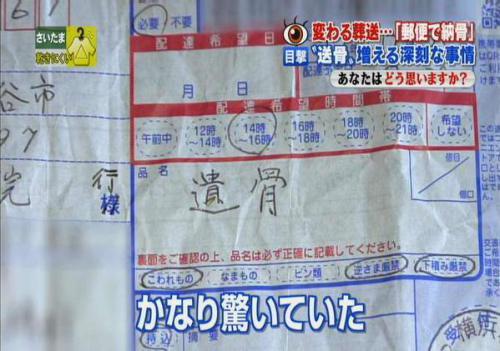

▲遺骨を寺院に宅配便で送付お骨を宅配便で送付することは違法ではありません。

ただし、宅配業者によって遺骨の配達を取り扱わないところがあります。

なお、遺骨を自動車や船で輸送することは認められています。

飛行機には、手荷物として持ち込むことは認められているようです。

解説

1.遺骨の宅配

近年、手元供養を行うことや葬儀の簡略化の動きが見られ、一般の葬送意識の変化が進みつつあることが感じられます。

また、お寺離れも目立ち、葬儀をしたり、遺骨を埋葬しようとしても、知り合いのお寺がないという人もたくさんいます。

さらに、いずれ無縁になるので、お墓など不要だという理由で、お墓を作らないという、いわゆるお墓離れも見受けられます。

▲送骨ビジネス

このような状況下、最近では寺院に遺骨を送付して納骨し、供養してもらうというビジネスまがいの方法が生まれてきており、それを取り扱う業者もいます。

実際に宅配業者によって遺骨を送付する方法(業者などは、「送骨(そうこつ)」と呼称しているようです)による供養が、行われていることも事実です。

マスコミでもたびたび報道されているので、記事や番組を目にされた方もいらっしゃると思います。

このような動きに対して、仏教界の中から強い批判がなされているようですが、受け入れる寺院は中止するつもりもないように見受けられます。

2.遺骨の送付方法

いわゆる「送骨」による供養は、決して好ましいものではないと思いますが、その点はさておいて、遺骨を送付する方法に制限があるのかを検討しましょう。

まず、遺骨は郵便物ではありませんから、郵便で送ることはできません。

送付するとすれば小荷物ですが、宅配便の配達物について、遺骨を取り扱ってはならないという法的制限はありません。

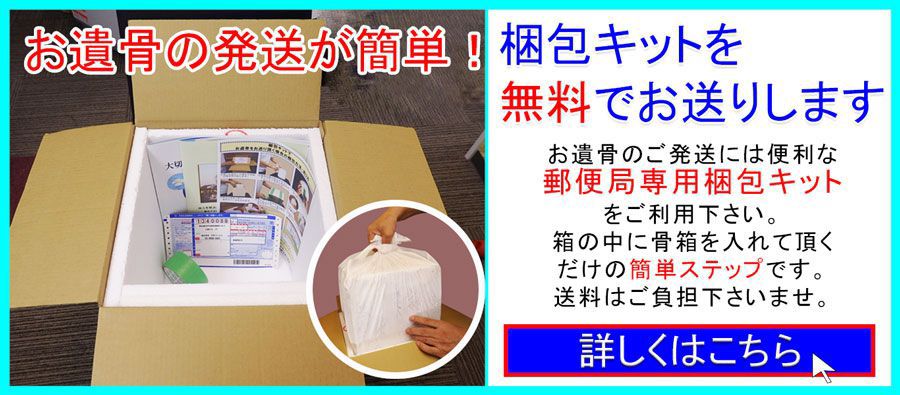

▲遺骨をゆうパックで送骨

しかし、宅配業者で遺骨の送付を認めているのは、現時点では「ゆうパック」だけのようですので、送骨はもっぱら「ゆうパック」を利用して行われています。

他社の宅配業者は、約款で遺骨の運送を認めていない(紛失や毀損した場合の宅配業者の責任を回避するためと思われます)ので、配達を依頼しても謝絶されます。

自動車で運ぶことも制限されていません。

飛行機で運ぶことができるか問題ですが、遺骨は機内への持ち込み禁止物や制限物の対象となっていないので、手荷物として持ち込むことも許されるようです。

また、船舶での輸送も禁止する法律や輸送約款はないので、認められているようです。

3.最後に

遺骨を宅配便で送ることは法的には問題ないとしても、単なる物品とは違い遺族の悲しみや故人を偲ぶなどの思いの対象となるものです。

それを貨物などと同様に宅配便で送付することには、個人的には強い違和感を抱かざるを得ません。

遺骨を宅配便で送るといったことが、これからどの程度広がるのか分かりませんが、一般人の宗教感情を害することのないよう、また、亡くなられた方の尊厳を守るよう、節度を持って遺骨に接することが求められると思います。

回答者:(一社)日本石材産業協会 顧問弁護士

弁護士・戸部 秀明 氏

深沢綜合法律事務所

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 22階12号

※日本石材工業新聞 第2103号(平成29年2月5日発行)より引用

Q.墓地でお骨を盗まれた!①どんな罪になるの?

1.お骨の盗難と犯罪

お骨を盗難する行為は、死体損壊等罪(警報189条)として、懲役3年以下の刑に処され、

さらにお墓を壊してお骨を盗難した場合、墳墓発掘死体損壊罪(刑法191条)に該当し、

3カ月以上5年以下の懲役の、より重い刑で処罰されます。

この場合、同時にお骨に対する窃盗罪が成立するかは、学説上、肯定説と否定説が対立しています。

なお、実際に、お骨を盗んだ上、遺族に対し、「お骨を返してもらいたいならば、お金を払え」

という要求をした事件が起こったことがありますが、この場合には、恐喝罪もしくは恐喝未遂罪(刑法249条・250条)も成立します。

~つづく~

Q.墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任

~前のコラムからの続きです~

2.お骨の盗難と民事責任

問題は、お骨の盗難があった場合、霊園や納骨堂などの経営者が、遺族に対して民事上の責任を負う事があるかということです。

まず、お骨をお墓に埋蔵することや、納骨堂にお骨を預けるということの法律関係を検討することにします。

①霊園・寺院墓地の場合

霊園や寺院墓地にお墓を建立してお骨を納めた場合、お墓の所有者はお骨を、直接的に支配して所持していると解されるので、法律的にみるとお墓の所有者がお骨を「占有」していることになります。

お骨を霊園や寺院に預ける関係(「寄託」といいます)はないといえます。

②納骨堂の場合

これに対し、納骨堂の経営者は依頼を受けてお骨を収蔵するので、法律的には、寄託契約が成立していると解されます。

この場合、直接的な占有は、納骨堂の経営者に、間接的な占有は、遺族にあると解されます。

なお、最近増えているロッカー型の墓地は、お墓に「埋蔵」するものなのか、納骨堂に「収蔵」するものなのか微妙ですが、実態から判断すると、「収蔵」すなわち、寄託をしているものと考えられます。

~つづく~

Q.墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた

~前のコラムからの続きです~

4.納骨堂・ロッカー型墓地とお骨の盗難

納骨堂やロッカー型墓地では、経営者には、お骨を遺族から預っているという、寄託契約に基づき、善良な管理者としての注意義務があります(民法644条)。

納骨堂やロッカー型墓地についても、管理担当者が施設内を巡回したり、利用者がいない時間帯には、施設の戸締りをするなどの管理を実施していれば、管理契約上の注意義務を履行しているといえるでしょう。

したがって、管理をきちんとしていれば、盗難にあったとしても、管理者の責任が問われることは、まずないでしょう。

民事責任が認められる例として考えられるのは、預った骨壺を、建物内の廊下に放置しておいたというような極端な場合であり、通常はおこりえないといえるでしょう。

また、盗難ではありませんが、納骨堂やロッカー型墓地では、管理担当者の火の不始末などが原因で建物が焼失した結果、お骨も滅失してしまったような場合には、管理者の損害賠償責任を問われることは有りうるので、気をつける必要があります。

~おわり~

Q.お墓は相続税の課税対象になるのか?①

1.問題点

民法では、お墓は一般の相続財産と異なり、

祭祀を主宰すべきものが承継すると定めています(民法897条1項)。

相続税法は、この民法の規定を受けて、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準じる物」は、非課税としています(相続税法12条1項2号)。

そこで、被相続人が生前にお墓を建立した場合、そのお墓は、相続税法にいう「墓所」であり、それ自体、相続税は課税されません。

それでは、被相続人の死後、遺族が遺産でお墓を建てた場合、その代金分について、遺産から控除することにより、相続税が軽減されることになるでしょうか?

~つづく~

Q.お墓は相続税の課税対象になるのか?②葬式費用として認められるのか?

~前のコラムからの続きです~

2.葬式費用になるか?

遺族が遺産でお墓を建てた場合には、本人の死亡時には、本人がお墓を所有しているわけではありません。

生前贈与を行なったような場合は除きますが、相続税の対象は、原則として被相続人が死亡時に有していた財産です。

死亡後に遺族が遺産でお墓を建てた場合、被相続人は生前にそのお墓を所有していませんので、お墓そのものは、そもそも課税対象になりません。

問題は、遺族が遺産(例えば、預金)から、お墓の代金を支払った場合、その分を葬式費用として遺産から控除できるか、ということです。

葬式費用については、相続税法13条1項2号で、遺産から控除できる債務とされています。

そして、相続税基本通達では、葬式費用として、埋葬、納骨の費用、葬式の際に施与した金品等の費用とされ、墓碑及び墓地の借入料は、これに当たらないとされています(基本通達13-4、13-5)。

したがって、相続税基本通達により、遺族が被相続人の死亡後にお墓を購入した場合、代金を相続債務として、遺産から差し引くことはできないという結論になります。

それでは、被相続人が生前、墓地の購入契約を締結していた場合はどうなるのでしょうか?

~つづく~

Q.お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合

~前のコラムからの続きです~

3.生前に墓地の購入契約を締結していた場合

では、被相続人が生前、墓地の購入契約をしていて、代金が未払いになっている場合、その未払代金は、生前の被相続人の債務として、遺産から控除できるのでしょうか?

相続税法では、遺産から控除できる債務として、「被相続人の債務で相続開始の際現に存ずるもの」をあげていて(相続税法13条1項1号)、一見、墓地の購入ローンの債務もこれにあたるように思われます。

しかし、相続税法は、墓地などの非課税財産を取得するための債務を被相続人が負担していた場合、控除できる債務にならないことを、明文で定めています(相続税法13条3項)。

また相続税基本通達13-6でも、わざわざ「被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払いであるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として、控除しないのであるから留意する。」と規定しています。

これらの規定は、脱法的に墓地のローンを組み、相続税を軽減することを、禁止したものといえるでしょう。

したがって、ご主人が、頭金として一部を支払っていた場合やローンを組んでいた場合であっても、葬式費用として遺産から、差し引くことはできません。

~おわり~

Q.石の誕生から、墓石になる石 「安山岩」

安山岩は、閃緑岩(せんりょくがん)と同じ成分を持っていますが、マグマが、地表や地表にごく近い場所で短時間に冷えて固まった火山岩ですから、深成岩である閃緑岩とは一線を画しています。

日本のほとんどの山で採れる石で、霊峰と呼ばれる富士山も安山岩で形成されています。

建物の内外装や貼石として建築材に広く利用されている長野県産の「鉄平石」や、神奈川県で採掘される、関東の高級墓石材「本小松石」も安山岩の一つです。

Q.石の誕生から、墓石になる石 「閃緑岩」

▲備中青みかげ石(矢掛青みかげ石)

「閃緑岩(せんりょくがん)」は、成分や色合いなどから、花崗岩と斑レイ岩の中間的な石とされている深成岩の一つです。

日本では花崗岩に次いで広く採掘される石で、墓石に使用されるものでは、岡山県小田郡矢掛町の「備中青御影」とも呼ばれる深みのある青色が特長の矢掛石(やかげいし)などが有名です。

含まれる鉱物の量によっては「閃長岩」と呼ばれますが、こちらは日本での産地が限られている上にほとんど産出されません。

Q.石の誕生から、墓石になる石 「斑レイ岩」(黒みかげ石)

▲中国産黒みかげ石「山西黒」

斑レイ岩は花崗岩と同じく、地下深くでマグマがゆっくりと冷却してできた深成石です。

一つ一つの鉱物の結晶が肉眼で確認できますが、風化しやすい鉱物が含まれていますので、それによる凹凸が多く見られます。

墓石として使用される際は、組織が花崗岩と同じ黒系の石ということで「黒御影」と呼ばれています。

日本で採れるものとしては、福島県産の「浮金石」などが有名ですが、日本では斑レイ岩の産出は少ないこともあって高級品とされています。

外国産では、現在墓石に使用される黒御影の中で、世界で最も評価の高い最高級品、スウェーデン産の「ファイングレー」や、インド産黒御影の最高峰「クンナム」から、最もポピュラーな黒御影石、中国/山西省産の「山西黒」などがあります。

Q.お墓参りのマナーと作法について

昔から私たち日本人には、故人の命日やお盆、お彼岸にお墓参りをする習慣があります。

今年もまたお彼岸が近づき、多くの人がお墓参りをする時期になりました。

本来、お墓参りには決まった時期があるわけではなく、いつお参りをしても構わないのですが、「お盆」と「お彼岸」に関しては、もともと仏教に由来する行事です。

お墓参りの作法については、仏教ではお線香をあげ、神道では榊やお神酒などをお供えします。

また、キリスト教では白いお花(カーネーション、百合など)を供えるなど、宗旨・宗派によって様々ですが、ここでは一般的なものをご紹介いたします。

1. お墓参りに準備するもの

■掃除用具:タワシ、ぞうきん・タオル、

スポンジ、歯ブラシ、軍手、ゴミ袋、※手桶、

※バケツ、※ほうき、※ちりとりなど。

※印については、墓地や霊園で借りられる場合もあります。

■お供え物:生花、お水(飲み水)、

湯飲み、お菓子・果物などのお供物、

お供物を置くための半紙など。

2. お墓参りの前に

お寺に墓所がある場合には、お墓参りの前に先ず本堂のご本尊様にお参りをし、ご住職にご挨拶をしましょう。

3. お墓のお掃除

自分の家のお墓の前に着いたら、お掃除をする前に先ずは一礼し、両手を合わせて合掌します。

①先ず始めに、枯れた花、ローソク・線香の燃えかすなどを取り除きます。

花立、線香立が取り外しができるものならば、取り外して洗ってください。

②墓所内の雑草を抜き、

墓所の周りをほうきできれいに掃きゴミも拾います。

③次に、墓石にきれいなお水をかけて、スポンジや柔らかいタワシを用いて汚れを落とします。

文字を彫ってある部分のお掃除には、歯ブラシを使うと便利ですが、ペイントがはげ落ちないようにやさしく汚れを落としましょう。洗い終わったら、きれいな布で水分を拭き取ってください。

4. お参りの作法

①お掃除が終わったら、花立にお水を入れお花を飾り、水鉢にきれいなお水(飲み水)を入れます。

②次に、故人の好きだったお菓子・果物などを半紙や懐紙の上にお供えします。

③そして、ローソクに火を灯し、そこから線香に火をつけてお参りの準備をします。

お参りの順番は故人と縁の深い者からとなります。

※線香はローソクの火から束のまま火をつけてから、人数分に分けてお供えするのが一般的です。

④お線香を手向け、合掌礼拝の前に墓石の上から手桶のきれいなお水をたっぷりとかけます。

⑤合掌して、先祖や故人の冥福を祈ります。

また、近況の報告をしたり、お経を唱えることができれば、お経を唱えても良いでしょう。

5. 後始末はきちんと

お参りが終わったら、お花だけを残し、お供えはカラスなどに荒らされないように持ち帰るようにしましょう。

また、古くなって朽ちた卒塔婆は、菩提寺にお願いして、お焚きあげをしてもらいます。

忙しい現代社会においては、先祖を供養し、故人を敬うことが大切なことだと分かってはいてもなかなか出来ないものです。しかし、せめてお盆、お彼岸くらいは家族揃ってお墓参りに行き、故人を偲びたいものです。

Q.お墓の石はどうして生まれたのか?

石は私たちの身近にあるものです。

足もとに転がっていたり、建造物に使われていたり、山や海に行けば大きな石を見ることもできます。

また、原始時代のころには石器が使われ、縄文時代という土器主流の時代にあっても巨大な祭祀空間には石が用いられていました。

このことから、石は地球上にて、昔から人間の生活に密接に関わっているといえるでしょう。

さて、石は分けると「堆積岩」、「火成岩」、「変成岩」の三種類に分けられます。

先ず、「堆積岩」は石のかけらが集まったもので、陸地にあった土砂が雨や風によって海へと運ばれ、海底で長い年月をかけて固まったものです。

そのため、石の中に生物の遺骸が入ることがあります。

これが化石として見つかることで、地球についての様々なことが分かるわけです。

次に「火成岩」ですが、これは地球深部のマグマが表層で固まってできた石です。

その冷え方によって大きくは二つに分けられ、急激に冷えて固まった”火山岩”と、ゆっくり冷えて固まった”深成岩”に分けられます。

火山岩はマグマの成分をそのまま保存していると考えられていますが、これは固体にはならないので岩石から抜けてしまっています。

とはいえ、火山岩の成分を調べれば、どんなマグマがどんな風に固まったのかが分かり、地球深部の解明も可能となります。

「変成岩」は、原料となっている鉱物が高温になったり高い圧力を受けたりしたことにより、成分の変化はないままに、まったく別の鉱物になってしまった岩石のことを指します。

ですから、変成岩には、堆積岩や火成岩だった石もありますし、他の変成岩から変化したものもあります。

このように、石は色々な作用によって誕生し、私たちの住む地球が作り上げた、限りある大切な資源です。

Q.「お墓を建てる時期について」

「お墓はいつ建てたら良いのか?」

という質問をよくいただくのですが、基本的には、いつお墓を建てたら良いかという決まりはありません。

大切なのは供養の気持ちであり、供養をするのに悪い時期なんてありません。『善行時を選ばず』『思い立ったら吉日』です。

一般的には、お盆、お彼岸や四十九日、一周忌、三回忌など(仏教の場合)の節目や親族の集まりやすい時に合わせてお墓を建て、回忌法要と開眼法要を同時に行うことが多いようです。

また最近では生きている間にお墓を建てる人が増えています。

生前にお墓を建てることを『寿陵(じゅりょう)』と言います。

寿陵の『寿』は長寿、『陵』はお墓のことを意味し、古代中国では生前にお墓を建てることは長寿を授かる大変縁起が良いこととされていました。

また、”子供に負担をかけたくない”、”自分たちの気に入った墓地・墓石を選びたい”という人も『寿陵墓』を建てているといわれています。

お墓には、相続税や固定資産税などがかからないので節税にもなります。

Q.お墓にかける平均費用

■墓地取得費用を除いた墓石の購入費用の2010年度の、全国平均額は「165.2万円」という調査結果が出ております。

おおまかな内訳は、

●50万円〜100万円未満 24.6%

●100万円〜200万円未満 47.0%

●200万円〜300万円未満 17.7%

(上記以外の合計 10.7%)となっております。

また、地域別にみてみると、最も高いのは九州と四国で217.2万円、次いで一都三県(東京/神奈川/千葉/埼玉)の169.0万円、関東の168.4万円の順。

安い地域のトップは北陸の136.6万円となっています。

ちなみに、神戸を含む近畿は160.6万円で、全国平均を少し下回る水準です。

こうしてみると、四国と九州はお墓にお金をかける傾向が顕著に表れています。

■お墓の形が、全国平均で「伝統的な和型墓石」が初めて半数を割りました。

建てたお墓の形を全国的にみてみると、

「伝統的な和型墓石」が初めて半数を割り49.5%とりました。

そして、「シンプルな洋型墓石」が33.9%、「デザイン墓石」が12.8%という結果です。

これを2004年からの推移でみてみると「伝統的な和型墓石」が66.5%から17%減少し、

「シンプルな洋型墓石」や「デザイン墓石」が増加しています。

■墓石タイプ別平均購入金額

墓石タイプ別の全国平均購入金額では、「和型墓石」が173.6万円、

「洋型墓石」が相対的に安く152.3万円、「デザイン墓石」が177.6万円となっています。

和型、洋型が費用ダウンであるのに対し、デザイン墓は2.3万円アップしました。

自分の気にいったデザインのお墓ならば、多少予算が増えても建立したいという傾向がうかがわれます。

■墓石選びにおいて重視点は 1.石の材質、2.石の色、3.価格の手頃さ、続いて4.アフターサービス、5.耐久性、6.品質保証

墓石選びで重視したことはという複数回答に対して、

1.石の材質、2.石の色、3.価格の手頃さが三大ポイントであるとの回答が寄せられました。

また4番目に「アフターサービス」、5番目には「耐久性」、

6番目に「品質保証」がランクされました。

石に対するこだわりとともに、手頃な価格で、かつアフターサービス、

耐久性、品質保証など、お墓建立後の安心・信頼を求めるニーズの高いことがうかがえます。

地域差についてみてみると、「石の材質」へのこだわりは、北陸、四国、近畿、九州と西日本で重視する傾向が強い。

「石の色」については逆に北陸、四国、近畿、九州はこだわり度が低く、

一都三県、東北、関東、中部で高いこだわりをみせています。

「手頃な価格」は関東、一都三県、中部、中国で関心が高いようです。

また、「アフターサービス」は東北、九州、中国、中部で高い傾向がうかがえます。

※全国の石材店約300社で構成されている「一般社団法人法人優良石材店の会(略称:全優石)」が実施した「2010年お墓購入者アンケート調査」の調査結果を引用させていただいております。

Q.「南無…」にはどんな意味があるの?

▲ 「南無阿弥陀仏」と彫られた墓石

お墓やお仏壇の前でお唱えする「南無…」にはどんな意味があるのでしょうか?

漢字自体に意味はなく、古代インドの言語・サンスクリット語の「ナマス(namas)」、「ナモー(namo)」に

漢字をあてはめたものです。

言語本来の意味は”敬意をこめた挨拶”ですが、仏教的には「感謝」「帰依」という意味に意訳され、”感謝し、おすがりします”という表現になります。

天台宗、浄土宗、浄土真宗でお唱えする「南無阿弥陀仏」は、「阿弥陀仏」に「南無」を付たもので、「阿弥陀仏に感謝し、帰依します。」という意味です。

真言宗では「南無大師遍照金剛」、禅宗の臨済宗、曹洞宗では「南無釈迦牟尼仏」、日蓮宗では「南無妙法蓮華経」といずれも「南無」が付きます。

これは、現在インドで使われている挨拶「ナマステ(namaste)」と語源は同じです。

Q.「自分の代でお墓を継いでくれる跡取りがいない」

このような場合、娘さん、親類縁者などお墓を祭祀してくれる方がいる場合は別ですが、誰もいない場合は”無縁墓”となってしまいます。

無縁墓とは法律上「葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」を指します。

一般の霊園やお寺の墓地では一定期間以上管理費を納めないと無縁墓とされることが多いようです。

このような場合、霊園やお寺では、告知や法律上の手続きを経た上で最終的には無縁墓から遺骨を取り出し、無縁塚や永代供養塔に納められます。

近年は核家族化の進行や少子化・高齢化社会を迎え、代々受け継がれることを前提とした従来のお墓では、現代社会の様々なニーズに充分な対応が出来なくなってきています。

特に、結婚しない、子供がいない、子供が娘だけ、身寄りがない、子供に負担をかけたくない、といった方々にとって、自分のお墓、自分たちのお墓をどうするかという悩みは切実です。

こうした時代背景の中、とつの解決策として受け皿となっているのが『永代供養墓』です。

永代供養墓とは、跡取りの有無に関係なく、生前に申込みができ、管理者(お寺など)が責任を持って供養と管理をしてくれるお墓です。

このため、跡取りがいない人でも安心して利用できる点がメリットで、基本的には宗旨・宗派を問いません。

永代供養墓は家別安置型、個別安置型、集合安置型、合葬型に大別されます。

家別安置型は通常のお墓と同じで家ごとのお墓です。

個別安置型は遺骨を故人別に安置します。

集合安置型は骨壺を共通の場所に安置します。

合葬型は遺骨を他の方の遺骨と共に墓所内に合葬散骨にて埋葬します。

ただいま、神戸市石材企業協同組合では永代供養についての無料相談を受け付けております。

Q.お墓の一坪とは?

一般的には、平方メートル(㎡)で表わされる墓地の面積表示についてですが、地域によっては違いがあるようで、関東では「一坪」、関西では「1聖地」と呼ばれる場合があります。

「一坪」「1聖地」は、通常90㎝×90㎝=0.81㎡と定めている霊園・墓地が多いようですが、中には75㎝×75㎝=0.5625㎡に定めてあるところもあるようです。

宅地の一坪は3.3㎡(180㎝×180㎝)と決まっていますが、墓地には基準がありません。

墓地の「一坪」「1聖地」を通常の0.81㎡とするならば、宅地の一坪の4分の1ということになります。

この理由については、江戸時代に伝染病が流行して、幕府が火葬を奨励したため、土葬に比べ大きな墓地は不要ということになったから、という説もありますが、選ぶ側からすれば、非常に解りにくい単位です。

こうした任意の単位を用いている霊園・墓地については、実質上の広さをあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

Q.お墓にお花を植えてもいいの?

故人はお花が好きだったので、お墓の周りもお花で飾ってあげたい。

そんな時、自分の家の墓地内であれば自由にお花や木を植えることができるのでしょうか。

墓地内に植える植栽については、例えば「樹木の高さ制限がある」「根のはる植物は不可能」など、可能な場合であっても条件を付けている墓地・霊園が多いようです。

ただ、あまり高く育つ樹木だと、周囲の景観を損なったり、根の張る植物は外柵の外れや、お墓を傾かせたり、あるいは、となりのお墓にまで影響を及ぼすおそれがあります。

神戸市内でも、昭和50年代頃までは、多くのお墓がツゲやサツキなどの植栽を植えていましたが、ここ最近では、管理・お手入れの問題もあり、ほとんど見なくなりました。

植栽に関する規定は墓地・霊園によって異なります。

詳しくは使用規程を確認し、不明な点は管理者に問い合わせましょう。

Q.お墓に税金はかかるのでしょうか?

通常土地を取得した場合には、不動産取得税がかかり、その土地の所有に対しては固定資産税や都市計画税がかかります。

では、お墓を購入したり、所有している場合についてはどうでしょうか?

墓地に関しては、不動産取得税や、固定資産税、都市計画税などの税金はかかりませんし、永代使用料や管理費には消費税もかかりません。

これは、公営墓地、民営墓地、寺院墓地等すべての墓地において同じです。

墓地の購入とは、「永代使用権」という権利を取得することであり、土地の購入のように「所有権」の取得ではないからです。

ただし、墓石や外柵などの墓石建立費には消費税がかかります。

また、お墓の権利を持っている人が亡くなり、その遺産のひとつとして承継(相続)する場合も、一般の相続財産と違って、墓地・墓石の承継に関してはどんなに高価なものであっても相続税などの対象にはなりません。

したがって、寿陵(生前にお墓をたてること)は相続税対策および、節税にもなります。

Q.雑草の生えないお墓

▲ 雑草の生えない土「防草マサ」

毎年、お盆の時期になると、お墓に雑草が生えて大変なおもいをして草むしりをされている人も多いと思います。

お墓の雑草は一度根付いてしまうと、完全に取り除くのは大変な作業です。

大切なご先祖様が眠るお墓にしつこく根付く嫌な雑草…

かといって、毎日お墓参りに訪れることも出来ません。

雑草の生えない土「防草マサ」は、そんなお悩みを解決致します!

「防草マサシリーズは、厳選された良質な天然の骨材をフルイ分け(10m/m 以下)した物を主原料に、輸入天然鉱物(ホウ素系鉱物)を国内で特殊加エ(難溶)した物を工場で均一に分散する様、混練、攪拌した混合材です。

- 施工場所に敷き均すだけで雑草をシャットアウトします。

- 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質です。

※土壌汚染環境基準適合商品で人体にも無害です。 - 防草効果が長期間持続します。

※約8年以上(継続中)の実績があります。 - 固めないので透水性が良く、コケ、カビ等が繁殖しません。

※固める為のセメント系固化材(カルシウム)が入っていないので、白華(エフロ)する事もありません。 - 固めないので凍害(凍結融解)による表面剥離、劣化、風化がありません。

雑草が生えず美しくなったお墓に、天国のご先祖様もきっと喜んでくださるでしょう。

Q.墓地や墓石にローンはあるの?

お墓は家・車と並ぶ大きな買い物の一つです。

墓地や墓石の購入にあたっては、現金一括支払いではなく、家や車と同じくもちろんローンもあります。

神戸市石材企業協同組合では、お客様に安心してお墓をお求めいただくために、最長10年(120回)払いまでご利用できるメモリアルローン(墓石ローン)をご用意しております。

メモリアルローンは、墓石建立工事のみだけではなく、お墓のリフォーム、霊標などの付属品追加工事や墓地取得費用(永代使用料)にもご利用いただけます。

※ただし、墓地永代使用料(土地代)のみのローンはお取扱いはいたしておりません。

■お申込者の基本条件(各金融機関により異なります)

・申込時年齢:満20才以上の成人

・完済時年齢:満75才以下で完済できる契約

・定職・安定収入のある方

■対象金額・返済期間

・対象金額:20万円以上、500万円までの範囲でお申込みいただけます。(原則として頭金不要)

・返済期間:6回払いから最長120回(10年)払いまでの範囲でお選びいただけます。

<100万円を利用した場合>頭金なし、60回(5年)均等払い

・初回支払額 21,600円

・2回目以降支払額 19,200円×59回

※上記はあくまで一例に過ぎません。

ボーナス併用などの支払方法もあります。

Q.「高級青みかげ石」とはどんな石?

▲ 世界で最も高価な青御影石「庵治石細目(あじいし・こまめ)

お客様からのお問い合わせで、”高級青みかげ石でお墓を建てたいのですが、いくら位かかりますか?”とか、

“実家の墓が高級青みかげ石なので、私たちも高級青みかげ石で建てたい”というお話をよく伺いますが、「高級青みかげ石」とはいったいどんな石なのでしょうか?

お墓に使用される花崗岩などの石材を総称して「みかげ石」と呼んでいますが、本来は、神戸市の御影地方から採掘された花崗岩が、御影浜より船積みされ各地に運び出されていたことから「みかげ石」と呼ぶようになり、現在では、石材の色調に合わせて「青みかげ石」、「黒みかげ石」、「白みかげ石」などとと呼んでいます。

六甲山が国立公園の一部となった今でも、わずかながら産出される本家本元の花崗岩が「本みかげ石」で、国産石材の中では最も高価な「みかげ石」のひとつです。

では、「高級青みかげ石」と称される石はどんな石かと言うと、日本の石では、「庵治石(香川県産)」、「大島石(愛媛県産)」、「天山石(佐賀県産)」などがあげられます。

また、中国、インド、ヨーロッパなどの外国産石材にも「高級青みかげ石」と呼ばれる石は数多くあります。

ちなみに「黒みかげ石」は花崗岩ではなく、「斑レイ岩」や「閃緑岩」に分類されます。